Alors comme ça vous pensiez qu’il était impossible de voir Mickey, Bugs Bunny, Donald Duck, Dumbo et Betty Boop se croiser dans un dessin animé ? Et bien vous n’aviez pas complètement tort car ils vont bien se rencontrer brièvement mais pas dans un cartoon lambda de sept minutes « à l’ancienne », mais carrément dans un long-métrage prestigieux réalisé par Robert Zemeckis, produit par Steven Spielberg et les studios Disney. Mieux encore, tous ces personnages vont également côtoyer des êtres humains en chair et en os. Pas très original ? Vous avez encore raison puisque mélanger des personnages d’animation traditionnelle et de vrais acteurs ne date certainement pas d’hier.

Une des premières tentatives mémorables dans ce domaine (il y en a eu une autre en 1900 avec The Enchanted Drawing) remonte à 1914 à travers un court-métrage américain réalisé par le « cartooniste » Winsor McCay dont l’immense œuvre va inspirer des artistes tels que William Joyce (Les Cinq Légendes), Maurice Sendak (Max et les Maximonstres) et le français Jean « Moebieus » Giraud (Alien, Tron, Willow)

Plus tard ce sera au tour de Max Fleischer (le papa de Popeye, Betty Boop) de tenter l’expérience avec Koko le Clown. Walt Disney ne restera pas longtemps inactif dans ce domaine puisque la série de courts Alice Comedies voient la petite fille du livre de Lewis Carroll, en chair et en os, évoluer dans un environnement animé.

En 1940, c’est les studios Warner Bros qui s’y collent avec You Ought to Be in Pictures, petit cartoon de huit minutes en Noir et Blanc dans lequel Porky Pig et Daffy Duck apparaissent aux côtés du producteur Leon Schlesinger et du scénariste Michael Maltese. Le tout est mis en boite par Friz Freleng réalisateur d’un nombre incalculable de dessins animés pour la Warner.

Un court laps de temps plus tard, c’est le cinéma qui s’y met et dès 1945, la comédie musicale Anchors Aweigh (Escale à Hollywood) de George Sidney montre une scène devenue mythique mettant en scène le danseur/acteur Gene Kelly faisant des claquettes en compagnie de Jerry la petite souris du tandem Tom & Jerry. Mais que fout Disney pendant tout ce temps là me demanderez-vous ? Pas de panique, ils sont au tacquet et vont vite dégainer en enchainant les expérimentations sur Les 3 Caballeros (1945) ou le malencontreusement oublié Mélodie du Sud (1946). Mais c’est en 1964 que Disney casse la baraque avec l’énorme succès de Mary Poppins et sa séquence pour le moins démentielle montrant un Dick Van Dyke monté sur ressort s’éclatant avec une bande pingouins animés. En 1971, Disney remet le couvert avec L’Apprentie Sorcière de Robert Stevenson et son match de foot mémorable. Puis vinrent le faiblard Peter et Elliott le Dragon (1977) et surtout un film qui nous intéresse tout particulièrement, Who Framed Roger Rabbit ?

Tout débute par un livre, Who Censored Roger Rabbit ?, écrit par Gary K. Wolf publié en 1981. Le grand chef de Walt Disney à cette époque c’est Ron Miller, le beau fils de Walt Disney, celui qui est à l’origine de Peter et Elliott le Dragon, La Montagne Ensorcelée, Tron, de la co-production Disney/Paramount Le Dragon du Lac de Feu et l’un des instigateurs de la branche « adulte » de Disney, j’ai nommé Touchstone Pictures.

Au moment où Disney acquiert les droits du live de Wolf, Ron Miller voit une opportunité d’en faire un énorme succès pour le cinéma étant donné le potentiel assez colossal du projet. Les scénaristes Jeffrey Price et Peter Seaman commencent à plancher sur l’adaptation (plutôt libre) du bouquin de Wolf tandis qu’un réalisateur méconnu, un certain Robert Zemeckis pointe le bout de son nez afin de réaliser le long-métrage. Seule ombre au tableau pour Disney, Zemeckis a fait deux flops consécutifs Crazy Days (1978) et La Grosse magouille (1980). Le projet tombe un peu dans l’oubli pour ressurgir en 1985 sous la houlette du nouveau président de Walt Disney Company, Michael Eisner.

A cette époque s’il y a bien un groupe de producteurs qui cartonne c’est Steven Spielberg, Frank Marshall et Kathleen Kennedy réunis sous la bannière désormais légendaire d’Amblin Entertainment. Forts de leurs succès planétaires grâce à des réussites artistiques et commerciales telles qu’E.T., Gremlins, Retour vers le Futur, La Couleur Pourpre ou Fievel et le Nouveau Monde, Disney veut une part de ce gâteau plutôt gourmand en termes de dollars. Il y a toutefois un problème de taille : le budget du film est estimé à 50 million de dollars. Ce n’est que lorsque l’addition retombe un tout petit peu en dessous des 30 millions que le projet est approuvé transformant ainsi Roger Rabbit en projet d’animation le plus cher de l’histoire des studios de Mickey.

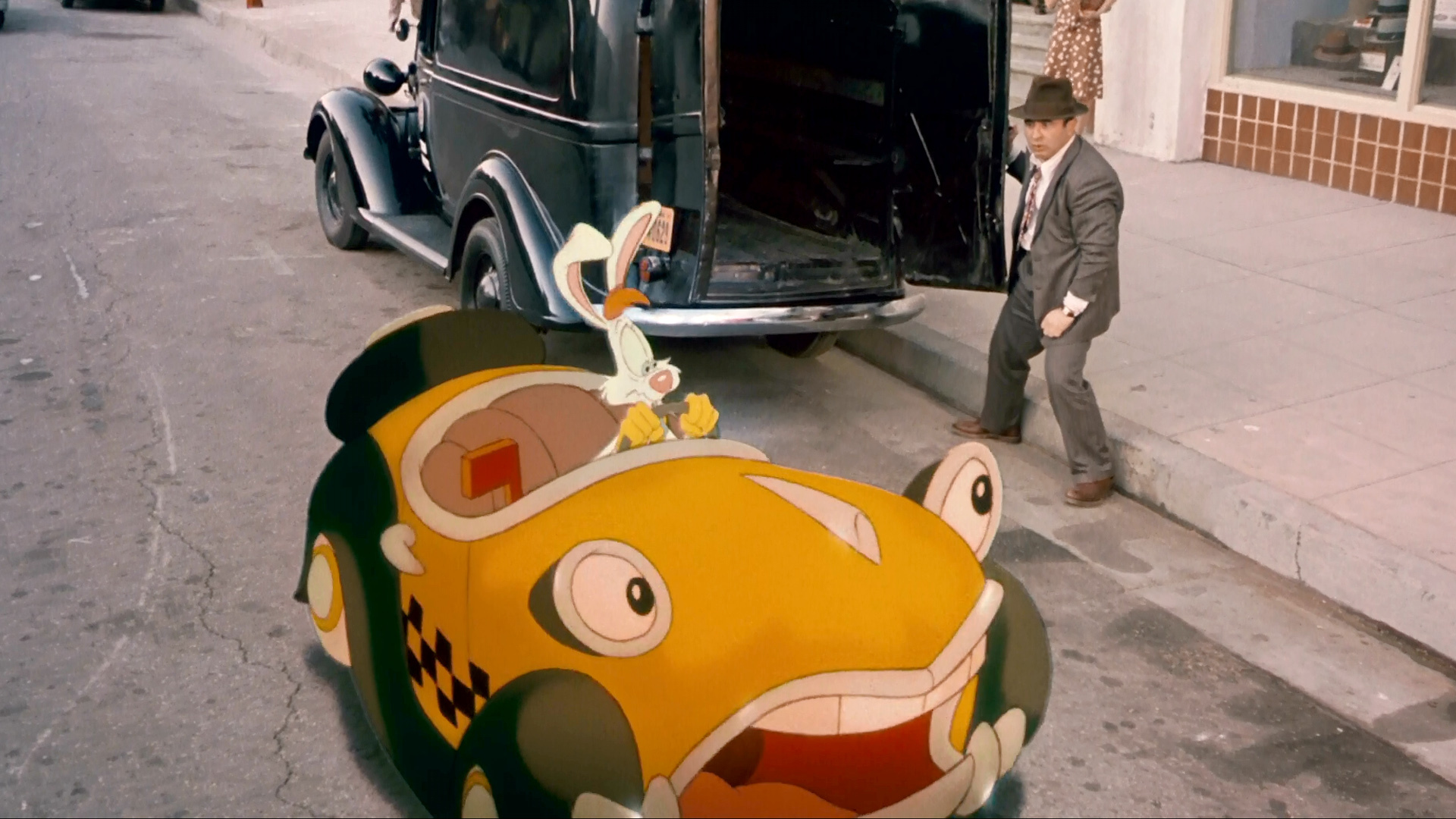

Pendant ce temps là, ça bouge pour Zemeckis qui devient subitement « bankable » grâce aux cartons successifs d’A la Poursuite du Diamant Vert mais surtout de Retour vers le Futur produit par…Steven Spielberg. Ca tombe bien, la proposition faite à Disney à l’époque de faire venir le réalisateur sur ce projet de grand malade redevient d’actualité. Toutefois Zemeckis ne sera pas le seul au poste de metteur en scène contrairement à ce que l’on pourrait s’autoriser à penser. Le futur réalisateur de Beowulf s’occupe des parties « live », avec les « vrais » acteurs en chair et en os mais pour « diriger » le lapin surexcité, les studios font appel à Richard Williams, un vétéran de l’animation. Et c’est peu de le dire puisque Williams (80 printemps au mois de mars de cette année) a tout de même bossé avec des pointures comme Milt Kahl, le créateur de Shere Khan, le tigre du dessin animé Le Livre de la Jungle. En ce qui concerne ses projets personnels, Williams s’est chargé des hilarants et brillants génériques animés du Retour de la Panthère Rose (1975) et de Quand la Panthère Rose s’emmêle (1975). Il est aussi à l’origine d’autres génériques tels que Casino Royale (version 1967) et What’s New Pussycat (1965). Le boulot abattu sur Roger Rabbit va lui valoir pas moins de deux Oscars, celui pour les meilleurs effets visuels qu’il partage avec Ken Ralston (Star Wars, Rocketeer), Ed Jones (Les Aventuriers de l’Arche Perdue, Terminator 2) et George Gibbs (Alien 3) et un Oscar spécial (le « special achievement award ») pour la création du personnage et son animation. Pour la petite histoire si Williams a décroché le poste c’est parce qu’il a présenté quinze minutes de son projet personnel Le Voleur et le Cordonnier débuté 23 ans plus tôt mais qu’il n’a pas pu terminer. Ce fut décisif pour la mise en chantier de Roger Rabbit et la raison pour laquelle les studios ont été convaincus d’attribuer une rallonge substantielle du budget. Pas de personnages en 3D (nous sommes en 1988), mais en 2D traditionnelle, dessinés à la main.

Au lieu des 50 million de dollars prévus, c’est donc avec la rondelette somme de 70 millions que le film produit par Amblin et Disney, va enfin voir le jour. Michael Eisner, avant son départ voulait stopper la production car le coût du film ne cessait d’augmenter ce que Jeffrey Katzenberg lui a fortement déconseillé de faire. La post production va durer 14 mois en tout. Pour revenir sur la participation de Williams, il se trouve que l’artiste était en désaccord total avec la politique artistique globale des studios Disney. Impossible de le faire venir travailler à Los Angeles. Alors les producteurs ont accepté de délocaliser une partie de la production aux studios Elstree dans le Hertfordshire en Angleterre, l’autre moitié étant restée à Los Angeles. Dans la série « je-pète-les-rouleaux-à-tout-le-monde », Michael Eisner remet le couvert en se plaignant des sous-entendus sexuels trop explicites contenu dans ce divertissement adressé avant tout aux enfants mais Zemeckis s’en tape royalement puisqu’il a réussi à obtenir l’habituellement inaccessible « final cut ».

Pas de stars à 20 millions de dollars le cachet dans Roger Rabbit mais des acteurs d’exception. Lorsque la production se met à plancher sur la distribution, ce n’est pas à Bob Hoskins auquel on pense en premier lieu. En effet, selon le site IMDB, Robert Redford, Harrison Ford, Sylvester Stallone, Jack Nicholson, et Ed Harris ont été considérés pendant un temps. Finalement ce n’est pas un américain qui sera embauché mais un britannique, Bob Hoskins, l’acteur de Brazil, Mona Lisa et L’Irlandais. Pas spécialement des Blockbusters tout ça. De plus l’acteur va devoir travailler pour se choper un accent purement américain et débiter de l’argot « à l’ancienne », tout en restant crédible. Ca fonctionne à plein régime, on croirait entendre un Hoskins débarqué d’un vieux polar des années 40/50. Il colle à la perfection au rôle du privé à tendance alcoolo, Eddie Valiant. C’est un galérien dans la grande tradition des galériens. Lorsque le patron des studios des Toons, R.K. Maroon lui confie la mission d’espionner une star des Toons dont la popularité décline, il accepte à contrecœur. Valiant traîne un contentieux très lourd vis-à-vis des Toons, on l’apprendra plus tard dans le métrage. Imperméable mité, porté sur la bouteille et les jolies filles, Valiant continue à alimenter l’héritage laissé par les Sam Spade, Philip Marlowe ou Mike Hammer.

Enceinte de neuf mois, l’actrice Kathleen Turner va prêter sa voix à la bombasse Jessica Rabbit. Coincidence, elle avait déjà tenu le rôle d’une femme fatale dans La Fièvre au Corps de Lawrence Kasdan, hommage plus que direct aux Films Noir. Sa voix grave (extrêmement grave) apporte plus qu’un soupçon de mystère à la femme de Roger Rabbit. Son organe enfonce encore un peu plus le clou si l’on peut dire. Si déjà sa plastique s’avère improbable et sexuellement agressive, les intonations de Turner finissent par tourner la tête aux mâles les plus réticents. Nul doute que Jessica Rabbit est et restera l’un des personnages animés de chez Disney disposant d’une aura sexuellement explicite jamais vue dans un film des studios. Chez Ralph Bakshi, elle n’aurait pas choqué l’auditoire (elle aurait surement été même encore plus sexuellement agressive) mais ici, ça relève carrément de l’inédit. Kathleen Turner apporte une dimension supplémentaire à ce personnage pourtant en 2D dont le « look » pourrait renvoyer directement à la blonde Veronica Lake, actrice très populaire dans les années 40 ayant elle-même tourné dans un Film Noir devenu un classique, La Clé de Verre de Stuart Heisler adapté d’un livre de Dashiell Hammett. Elle fait aussi directement référence à la pin-up rousse des dessins animés de Tex Avery.

La création de Jessica Rabbit est et demeurera assez unique dans son genre. Comment ne pas succomber au charme de Jessica lorsqu’elle clame innocemment à la face d’Eddy :

« Jessica: You don’t know how hard it is being a woman looking the way I do.

Eddie: You don’t know how hard it is being a man looking at a woman looking the way you do.

Jessica: I’m not bad. I’m just drawn that way. »(1)

Plus qu’une allusion, Jessica Rabbit devient un véritable fantasme sexuel ambulant emportant tous les mâles du film (et du public) sur son passage. Quant elle chante, lorsqu’elle marche, les hommes tombent comme des mouches. D’ailleurs en parlant de chanson, sachez que « Why don’t you do right » n’est pas interprétée par Kathleen Turner mais par l’actrice Amy Irving (Carrie, Furie), épouse de Steven Spielberg au moment où est tourné le film.

Toujours pour rester dans l’anecdote, sachez que lorsque le Laserdisc du film fut édité en son temps (début des années 90), une rumeur circula à propos d’une séquence ou plutôt d’un plan qui provoqua un véritable « buzz ». En effet, certaines galettes étaient faites de manière à ce que l’utilisateur puisse visionner le film image par image (le format CAV), s’il le souhaitait. Il se disait alors que sur l’un des plans (c’est très furtif) on pouvait distinguer l’anatomie intime de Jessica Rabbit sous sa robe fendue.

En face de la rousse incendiaire, l’actrice Joanna Cassidy connue pour son rôle du réplicant Zhora dans Blade Runner ainsi que pour sa performance remarquées dans Under Fire de Roger Spottiswood. C’est elle est le véritable centre d’intérêt féminin d’Eddie Valiant, la seule qui le soutienne dans sa galère. Celle qui est toujours là pour le sortir de la merde dans laquelle il se trouve, celle qui ramasse toujours le « Private Dick » de l’égout perpétuel qu’est devenu sa vie. La bonne pomme en quelque sorte.

Les fans du Doc de Retour vers le Futur seront ravis de retrouver l’excellent Christopher Lloyd (Retour vers le Futur) dans la peau de l’ignoble Judge Doom sorte de personnage illuminé dont l’ignominie prendra toute son ampleur dans les dernières minutes du film. C’est le méchant Disney par excellence, c’est-à-dire mémorable à juste titre. On peut dire la même chose de la performance du comédien : colérique et allumé juste comme il faut sans toutefois avoir recours à un cabotinage extrême.

Un mot tout de même sur la performance de Charles Fleischer alias « The Voice ». Rassurez-vous, rien à voir avec l’émission du même nom mais c’est lui qui prête sa voix au lapin. Inoubliable est le premier mot qui vient à l’esprit. Je disais plus haut que Zemeckis était très investi dans ce film mais finalement on se rend compte que tout le monde a pris son travail extrêmement à cœur. Par exemple, Fleischer débarquait sur le plateau pour donner la réplique à Hoskins …déguisé en lapin. Il ne double pas seulement Roger dans le film mais aussi Benny le taxi et les deux fouines, Greasy et Psycho. Lorsque l’on écoute tous ces personnages parler pendant le film, on se rend compte du grand écart effectué entre un Roger Rabbit et une des Fouine et par la même occasion, de l’immense talent de Fleischer. Sa performance reste certes dans l’ombre, mais n’en n’est pas moins primordiale. Si la voix de Roger Rabbit est loupée, le métrage l’est également. C’est un peu le Andy Serkis (Gollum) des années 80 et cette façon de procéder fait furieusement penser à la future technique de la Motion Capture.

L’histoire originale plaçait ses protagonistes dans un Los Angeles moderne et sa fin était dramatique. Deux éléments qui se trouveront modifiés pour les besoins de l’adaptation cinématographique. L’intelligence des scénaristes a été de replacer les évènements dans un contexte plus ancien, à savoir les années 40. Années emblématiques s’il en faut car d’une part nous sommes en 1947, c’est-à-dire après la seconde guerre mondiale et d’autre part un nouveau genre émerge, le Film Noir. Période faste pour ces « petits » films qui débute en 1941 ou 1944, selon les historiens du cinéma, avec Le Faucon Maltais (1941) de John Huston et Assurance sur la Mort (1944) de Billy Wilder.

Il n’est donc pas étonnant de retrouver dans Roger Rabbit tous les codes des meilleurs Film Noirs de ces années là. A peu près tout y est : le détective privé à la ramasse à cause d’un drame qui lui fait prendre systématiquement les mauvaises décisions, le job qui va avec mais dont les motivations profondes de son employeur, une sombre crapule, lui sont soigneusement dissimulées, la femme fatale causant des quiproquos dans la vie du détective (notamment vis-à-vis de sa « régulière ») et dont les besoins réels sont plus que flous.

Les scénaristes se sont inspirés du travail du scénariste Robert Towne l’auteur derrière Chinatown de Roman Polanski et de sa suite The Two Jakes réalisée par Jack Nicholson (certains affirment que Roger Rabbit est une meilleure suite à Chinatown que The Two Jakes). L’enjeu principal de Roger Rabbit, que je vous laisse le soin de découvrir, devait se trouver dans le troisième chapitre de la trilogie entamée par Polanski en 1974 mais jamais terminée à cause du fiasco de The Two Jakes.

A certains moments on se croirait presque dans un film pour adulte plutôt que dans un divertissement destiné aux enfants. Je ne vous parle même pas des dialogues aux allusions sexuelles à peine dissimulées (« Is that a rabbit in your pocket or are you just happy to see me »(2), « The problem is I got a fifty year old lust and a three year old dinky”(3)). Sur ce point, on pourrait quasiment rapprocher l’humour ravageur de Roger Rabbit à celui de Tex Avery. Ca va vite, les évènements s’enchainent à un rythme effréné et le spectateur se plie en quatre de rire devant la folie surréaliste de l’ensemble.

Les ruptures de ton s’enchainent donc à un rythme débridé car Zemeckis tiens absolument à être respectueux vis-à-vis de tous les genres qu’il aborde dans son film. Perturbant au début, on fini par comprendre que le réalisateur s’est véritablement investi dans cette aventure pour la rendre inoubliable mais surtout honnête. Sa mise en scène est à la fois classique et moderne. Il jongle constamment entre le drame intense (le passé de Valliant, la « ghettoïsation » des Toons à l’image de la condition des Afro-Américains, vivant parqués à l’écart du monde des vivants) et la comédie, tout en faisant très attention de ne pas s’emmêler les pinceaux.

Impossible de ne pas mentionner l’extraordinaire travail des techniciens et artistes sur les effets spéciaux, révolutionnaires en 1988, qui ont permis au film d’acquérir le statut de classique. Les chiffres donnent le tournis. Rien que pour animer Roger Rabbit quelques 82000 celluloïdes ont été crées et peints à la main (pas de CGI en 1988) puis peaufinés par les équipe d’ILM pour rajouter lumière et texture. Pour que les comédiens ne donnent pas la réplique à de l’air, on a même été jusqu’à créer la plupart des Toons sous forme de marionnettes. Ainsi les acteurs savaient constamment où poser leur regard et ainsi améliorer le réalisme de leur interaction avec ces personnages virtuels. Plus d’un an de post-production fut nécessaire afin d’achever le métrage.

Ce qui fut particulièrement compliqué à gérer, au-delà de la complexité des effets, c’est bien évidemment les droits d’auteur concernant tous les différents personnages qui peuplent le métrage. En effet, comment faire cohabiter Mickey et Bug Bunny dans la même scène, de même pour Donald et Daffy. C’est tonton Spielberg qu’il faut remercier puisqu’il est allé démarcher Warner Bros., les studios Fleischer, King Features Syndicate, Felix the Cat Productions, Turner Entertainment et Universal Pictures/Walter Lantz Productions afin d’obtenir des « prêts » pour les différentes apparitions des Toons pendant le film. Certains d’entre eux ne feront que passer devant la caméra mais le plaisir de voir tous ces personnages dans un même film est jouissif pour les fan d’animation. Spielberg de réussira pas à convaincre tout le monde, d’où l’absence remarquée de Tom & Jerry, Popeye ou Casper le petit fantôme.

Finalement l’unique reproche que l’on peut faire à Roger Rabbit, c’est que la première vision du film laisse un gout un peu amer à cause d’un scénario relativement simple. Les enjeux sont un peu dilués dans la formidable prouesse technique de l’ensemble. C’est-à-dire que chaque apparition de Toons à la fâcheuse manie à vous faire oublier le contenu (« ah tiens regarde c’est Dumbo ! », « oh génial, les balais de Fantasia ! ») et une fois arrivé à la fin du film, on a tendance à se dire « tout ça pour ça ». Heureusement la seconde vision permet d’apprécier les qualités débordantes de ce « 3 films en 1 » (film noir, film d’animation et la comédie à l’américaine), les différents dialogues ciselés et même les quelques trouvailles scénaristiques du film. Dommage pour la traduction en français, le doublage plombant à peu près 50% des vannes intraduisibles dans la langue de Molière. Un exemple ? : « R.K. Maroon : How much do you know about show business, Mr. Valiant?

Eddie Valiant: Only that there is no business like it, no business I know ». Allusion à la fameuse chanson d’Irwing Berlin que l’on entend dans le film There’s No Business Like Show Business (La Joyeuse Parade) de Walter Lang.

Encore une autre ? : « Eddie Valiant : Scotch on the rocks, and I mean ICE ! (rock = pierre).

On a bien assimilé le fait que Roger Rabbit soit un hommage direct au Film Noir et à l’animation. La frontière entre le monde des vivants et des Toons est très fine. Zemeckis navigue avec beaucoup d’aisance entre ces deux univers pourtant si éloignés l’un de l’autre, sans jamais faire de concessions et en rendant l’ensemble cohérent malgré le surréalisme de la situation. Tour de force cinématographique sans pareille auquel le réalisateur de Retour vers le Futur et Forrest Gump est habitué. Il n’est pas uniquement qu’un très bon technicien toujours à l’affut des dernières avancées technologiques. Son but, c’est de raconter des histoires grâce aux outils qu’il a la chance d’avoir entre les mains. Pour l’esbroufe, ce n’est pas chez lui qu’il faut aller. N’importe quel Yes Man d’Hollywood fera ça beaucoup mieux que lui. A travers Roger Rabbit, il ne se livre pas qu’à un simple exercice creux de bon élève studieux, il rend hommage avec délicatesse et tendresse à tout un pan du cinéma de genre américain tout en insufflant une réflexion inattendue et touchante notamment vis-à-vis du contexte historique dans lequel il a décidé de nous faire évoluer. Grâce à Roger Rabbit, impossible d’oublier l’énorme héritage laissé par les plus grands metteurs en scène Hollywoodiens ayant officié pendant une période dorée et artistiquement faste. Un bon moyen de rappeler aux nouvelles générations qu’il existait des films bien avant les années 80 et 90.

Au bout du compte l’association Amblin/Disney produit quasiment un ovni cinématographique, un film probablement infaisable aujourd’hui. Pourtant une suite de Roger Rabbit serait toujours d’actualité malgré la retraite forcée de Bob Hoskins à cause de la maladie de Parkinson. Si cela devait se faire un jour, les producteurs ont assuré que les Toons seraient toujours en 2D traditionnelle mais que la motion capture serait utilisée. Ce film serait un prequel qui se déroulerait en 1941 et serait toujours écrit par Jeffrey Price et Peter S. Seaman. Wikipédia nous affirme que lors d’une interview récente donnée pendant la promotion de son dernier film Flight, Zemeckis aurait déclaré que l’écriture du scénario serait quasiment terminée et que le projet seraient entre les mains des exécutifs des studios Disney pour un éventuel feu vert. Ca fait 20 ans que l’on attendait ça. Allez ! Encore un petit effort, on y est presque.

(1) – Vous ne savez pas comme c’est dur d’être une femme qui a mon physique.

– Vous ne savez pas comme c’est dur d’être un homme qui regarde une femme qui a votre physique.

– Je ne suis pas mauvaise, j’suis juste dessinée comme ça !

(2) T’as un lapin dans la poche ou t’es juste content de me revoir ?

(3) Le problème c’est que j’ai les désirs d’un homme de 50 ans mais une zigounette de 3 ans.

Cette ressortie HD était attendue au tournant par bon nombre d’entre nous parce que l’on savait pertinemment que cela n’allait pas être facile de coller au standards visuels d’aujourd’hui. Les SFX de Roger Rabbit sont d’un autre temps. Déjà les Toons ont été gérés en animation 2D traditionnelle alors qu’aujourd’hui ils seraient très probablement en 3D.

Mais il ne faut absolument pas jeter la pierre à Disney/Touchstone qui ont tout de même réussi à limiter la casse. Alors c’est vrai qu’au niveau des noirs, il y a un souci. Ca bouge, c’est loin d’être très net, la visibilité est amoindrie dès lors qu’un plan sombre pointe le bout de son nez. A côté de ça les couleurs sont formidables et le niveau de détails en gros plan s’en sort très honorablement. Après, reste l’aspect des Toons dont le design a été réalisé en animation 2D. Honnêtement je m’attendais à une grosse catastrophe et finalement ça passe. Il n’y a qu’a regarder la scène ou Jessica Rabbit chante Why don’t you do right pour s’apercevoir que l’on ne l’avait jamais vue comme ça, tous supports confondus.

Il y a du grain mais non seulement ce n’est pas rédhibitoire mais cela veut surtout dire que les techniciens n’ont pas eu la main lourde sur les tripatouillages numériques. Roger Rabbit ne ressemblera jamais à un film récent en termes de définition, il va falloir se faire une raison. Ca n’est toutefois pas une raison pour passer à côté de cette réédition.

En ce qui concerne l’audio Touchstone/Disney nous fait le plaisir de proposer une version originale en DTS-HD Master Audio 5.1 et une V.F. en DTS-HD High Resolution 5.1.

La version originale m’a un peu troublé dans le sens où je me rappelle d’un mixage qui faisait la part belle aux effets arrières et assez curieusement, j’ai trouvé ça globalement assez frontal. Seule la musique d’Alan Silvestri se permet quelques envolées multi-canales. Ce n’est pas mauvais mais ça manque considérablement de pêche. Si l’on compare avec la piste son de Dick Tracy sorti récemment chez Disney Buena Vista/Touchstone, le film de Warren Beatty datant de 1990 (soit deux petites années de différence) est bien plus efficace en termes de rendu sonore. Pourtant Roger Rabbit a de la ressource niveau action. J’attendais autre chose de cette piste HD.

Pour la V.F. c’est quasiment la même chose, c’est à dire plutôt frontal en général, avec la musique dans toutes les enceintes mais avec un tantinet de pêche en moins. Nostalgiques et puristes, faites votre choix.

Rien de neuf à l’horizon puisque le contenu de cette édition reprend les mêmes bonus que l’édition collector double dvd éditée en 2003. Mais ne boudons pas notre plaisir, tout est là et tout est sous-titré en français sans execption.

L’édition testée ici est celle de chez Zavvi (UK). Elle sera exactement la même pour notre pays, sans le magnifique boitier steelbook manifestement exclusivement reservée aux anglais. Les veinards !

* Commentaire Audio – Le réalisateur Robert Zemeckis, le producteur Frank Marshall, les scénaristes Jeffrey Price et Peter Seaman, le responsable des effets visuels Ken Ralston ainsi que l’assistant producteur Steve Starkey sont présents sur ce commentaire audio

* The Roger Rabbit Shorts – Tous les courts-métrages de Roger Rabbit.

– Bobo Bidon (Tummy Trouble – 1989 – 7mins27, HD)

– Lapin Looping (Roller Coaster Rabbit – 1990 – 7mins32, HD)

– Panique au Pique-nique (Trail Mix-Up – 1993 – 8mins31, HD)

* Qui a créé Roger Rabbit ? (10mins55, SD – 4/3) – Featurette

* Derrière les oreilles (36mins37, SD – 4/3) – Making-of. Assez complet avec des images d’époques et blindé d’interviews de toute l’équipe. Agréable et informatif.

* Scene Coupée (5mins30, SD 4/3) – séquence de la tête de cochon introduite par le réalisateur.

* Avant/Après (3mins07, SD – 4/3) – comparaison avant et après effets spéciaux.

* Les doublures des toons (3mins14, SD – 4/3) – Featurette

* Sur le plateau ! (4mins52, SD – 4/3) – Featurette

* Toontown Confidential (HD) – Mode quizz pendant le film à sélectionner à partir du menu sous-titres.